Im September 2019 schrieb einer der anonymen Redakteure der englischsprachigen Wikipedia in einer Diskussion über den Artikel Gdańsk: „«Gdańsk ist eine polnische Stadt» – was heißt das eigentlich? «Gdańsk ist eine Stadt in Polen» – das würde weniger nationalistisch klingen und der Tatsache besser Rechnung tragen, dass Gdańsk/Danzig eine erheblich komplexere Geschichte hat und nicht immer zu Polen gehört hat (wie es heute der Fall ist)“[1]. Es war nur eines der Beispiele dafür, wie politisch und emotional aufgeladen historische Artikel in der Wikipedia sein können.

Wikipedia gibt es seit 2001 sowohl in englisch- als auch in polnischsprachiger Fassung. Über Jahre kamen immer neue Artikel hinzu, die Gemeinschaft der Redakteure (und deutlich seltener der Redakteurinnen[2]) wuchs, und im Zusammenhang damit wurden die Grundsätze der Bearbeitung immer komplizierter und traten Konflikte deutlicher hervor. Ein Teil dieser Konflikte betraf genau die Vergangenheit – Felder wie Erinnerungskultur, Identität, Streitigkeiten um den Gebrauch von Worten. Einer der am heißesten umkämpften Artikel war der zur Geschichte von Gdańsk. Alles begann 2005 mit dem sogenannten Redaktionskrieg – einem scharf ausgetragenen Streit zwischen Gruppen von Redigierenden um den Wortlaut des Titels des Artikels. Vertreter der verschiedenen engagierten Gruppen beriefen sich für ihre Argumentationen auf historische Erfahrungen, Traditionen und die Frage der Brauchbarkeit des Artikels: sollte er „Gdańsk” oder vielleicht „Gdansk” oder doch „Danzig“ heißen? Jede Variante war mit historischem und politischem Gepäck beladen. Die Debatte geht übrigens bis heute weiter: der neueste Kommentar zu dem Thema stammt vom Mai 2024.

Warum ist das wichtig? Vor dem Hintergrund der Reichweite und der wissensgestaltenden Rolle der Wikipedia kann sehr viel davon abhängen, welcher Titel gewählt wird. Nach den zugänglichen Daten wurde allein seit 2015 der Artikel Gdańsk (https://en.wikipedia.org/wiki/Gdańsk) in der englischsprachigen Wikipedia über 1400 Mal bearbeitet, er wurde über 4,5 Millionen Mal aufgerufen, und wird täglich von durchschnittlich 1300 Nutzern besucht[3].

Gdańsk – seit jeher polnisch oder schon immer deutsch?

Den Redakteurskrieg um den Artikel „Gdańsk“ hat Dariusz Jemielniak in seinem Buch Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi [Das Leben der virtuellen Wilden. Zur Netzgeschichte von Wikipedia, dem größten von Menschen mitgeschaffenen Projekt] (2013) beschrieben. Der Artikel zu Gdańsk ist schon 2001 entstanden, und seit genau so vielen Jahren dauert der Streit um seinen Titel. Der Autor zitiert einen der damaligen Kommentare (S. 103):

„Für Personen mit englischer Muttersprache hieß dieser Ort vor 1939 nicht Gdańsk. Englischsprachige historische Studien zur Geschichte der Stadt vor 1945 nennen am häufigsten die Bezeichnung Danzig. Dies hatte keinerlei Zusammenhang damit, wem die Stadt gerade gehörte – der Mehrheit der Englisch Sprechenden war dies entweder egal oder es war ihnen nicht bewusst (in dem Sinne, dass sie sich gesagt hätten: „Wenn es Danzig heißt, dann muss es wohl deutsch sein”). Vielleicht gebt ihr einfach mal eine Weile Ruhe und hört zu, was Leute dazu sagen, die sich auskennen, z.B. Personen von dort mit entsprechender Vorbildung. Es geht hier nicht um den polnisch-preußischen Streit, sondern darum, welcher Titel am besten zu einer Enzyklopädie passt, die in englischer Sprache geschrieben ist.“

Ab 2003 nahm der Streit an Intensität zu. In die Diskussion griffen neue Redakteure ein, die sich vorher mit dem Thema nicht beschäftigt hatten. Laut Jemelniak hat es „zwischen Januar 2003 und Februar 2005 in dem Artikel über Gdańsk fast 1400 redaktionelle Veränderungen gegeben.“[4]. Als ein Konsens – normalerweise die Grundlage für den Aufbau der Inhalte in der Wikipedia – sich nicht abzeichnete, griff man im März 2005 zum Mittel der Abstimmung. Als deren Folge wurde die Benennung der Stadt nicht nur im Titel des Artikels, sondern auch in den einzelnen Abschnitten festgelegt. Damit erreichte der Konflikt aber erst seinen Höhepunkt. Es traten Stimmen von neugeschaffenen Accounts in Erscheinung, es fehlte nicht an Manipulationsversuchen. Die einen Autoren beriefen sich auf wissenschaftliche Quellen, andere argumentierten mit der Lesbarkeit (z.B. ob man die polnischen diakritischen Zeichen im Titel verwenden solle), noch andere mit nationalen oder politischen Perspektiven.

Die vier Parteien des Streits um Gdańsk

Dariusz Jemielniak hat in seinem Buch klar herausgearbeitet, wer sich an dem herausstechenden Redaktionsstreit um Gdańsk beteiligt hat. Er konnte vier Hauptgruppen an Teilnehmenden unterscheiden:

- deutsche und preußische Nationalisten, die den Standpunkt vertraten, Danzig habe jahrtausendelang zu Preußen/Deutschland gehört, weshalb die Stadt als Danzig zu bezeichnen sei;

- polnische Nationalisten, die darauf hinwiesen, dass Gdańsk seine ganze Geschichte über eine polnische Stadt gewesen sei, die nur vorübergehend unter deutscher Herrschaft gestanden habe;

- Pragmatiker, die vorschlugen, denjenigen Namen zu übernehmen, den die meisten Quellen verwenden;

- Herausgeber, die versuchten, den Streit zu besänftigen und Kompromisse anstrebten, indem sie die kontroversesten Änderungen des Artikels zurückzogen[5].

In dieser redaktionellen Auseinandersetzung standen sich nicht allein Tatsachen und Quellen gegenüber, sondern auch verschiedene Versionen historischer Erinnerung. Dies alles geschah auf einer Plattform, die die Bewahrung der inhaltlichen Neutralität zu einem ihrer wichtigsten Grundsätze erhoben hat:

| Grundsatz der neutralen Betrachtungsweise |

| Eine neutrale Sichtweise bedeutet, dass verschiedene – oft auch gegensätzliche oder kontroverse – Gesichtspunkte unparteiisch beschrieben werden, ohne zu suggerieren, welchen Standpunkt man für den „richtigen“ hält. |

| Die Wikipedia drängt niemandem eine einzige Wahrheit auf – sie eröffnet vielmehr den Lesenden einen Raum, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. Deshalb ist es wichtig, dass jeder Artikel alle bedeutsamen Perspektiven zum Thema gestützt auf glaubwürdige Quellen und unter Wahrung ihres „angemessenen Gewichts“ darstellt, um Ungleichgewichte und Überbetonungen zu vermeiden. |

| Wir vermeiden bewertende Sprache – Wikipedia gibt keine Wertungen ab, sondern berichtet. |

Übung

Analysiere ausgewählte Kommentare aus der Diskussion über den Artikel „Gdańsk” vom Standpunkt des von Wikipedia geforderten neutralen Blickwinkels aus[6]. Welche der Aussagen bereichern den Artikel wirklich und wären demnach zu berücksichtigen, und welche verletzen die Grundregeln der Gewissenhaftigkeit und Redlichkeit und wären deshalb zu verwerfen? Welche historischen Argumente kann man in diesem Streit akzeptieren, und welche sollten unbedingt zurückgewiesen werden?

Kampf um die Erinnerung – nicht nur in Artikeln

Der Streit um Gdańsk in der Wikipedia ist nur ein Beispiel einer wesentlich häufiger vorkommenden Erscheinung: digitaler Konflikte um Erinnerungsthemen. Die digitale Revolution hat einen förmlichen Boom an Erinnerungen (memory boom) hervorgerufen – ein Phänomen, das die Weise, wie wir Geschichte erzählen und in Erinnerung halten, radikal verändert hat. Besonders gilt das für historische Konflikte. Neue Technologien haben die Schaffung, Verbindung und Verbreitung von Erinnerungsnarrativen in verschiedenen Formen ermöglicht – bei minimalen Kosten und in einem vorher unvorstellbaren Ausmaß[7].

Das ist eine Chance, aber sie verbindet sich mit enormen Herausforderungen. Inhalte mit Bezug auf Erinnerungsthemen sind heute ungewöhnlich divers, wenig dauerhaft und vom Verschwinden bedroht. Das erschwert ihre Erforschung, Archivierung und Analyse. Es geht hier nicht nur um die Sphäre der Wissenschaft, sondern auch um den Kampf gegen Desinformation und historische Manipulation. Die Wikipedia hinterlässt – im Unterschied zu den meisten sozialen Plattformen – digitale Spuren: Kommentare, Veränderungshistorien, archivierte frühere Versionen. Am Beispiel des Streits um den Artikel zu Gdańsk können wir deshalb die ganze Geschichte des „Kampfes um die Erinnerung“ nachvollziehen. In sozialen Netzwerken dagegen verschwindet solches Material spurlos, und die Diskussionen enden oft in konturlosem Geschrei.

Das Internet erleichtert die Veröffentlichung von Inhalten enorm – und damit auch die Möglichkeiten zu historischer Propaganda. Man braucht nur ein paar Ressourcen, etwas organisierte Arbeit und ein konkretes Ziel: dieses muss gar nicht darin bestehen, die Adressaten von einer konkreten Version vergangener Ereignisse zu überzeugen. Manchmal geht es auch nur darum, Verwirrung zu stiften, Streit anzuzetteln oder zuvor etablierte herrschende Meinungen in Frage zu stellen. Ein Experte hat es bildlich so ausgedrückt: „Sie [die Russen] schaffen Narrative, die an das erinnern, was man sieht, wenn man Spaghetti an die Wand wirft. Wenn die Leute anfangen, sich darüber zu streiten oder das Vertrauen zueinander verlieren, ist das Ziel schon erreicht”[8].

Desinformationsstrategien auf Wikipedia

Auch wenn die Wikipedia über umfangreiche Werkzeuge zum Nachvollzug von redaktionellen Änderungen und Diskussionen verfügt: ganz unempfindlich für Desinformation ist sie nicht. 2022 haben zwei britische Thinktanks – das Institute for Strategic Dialogue (ISD) und das Centre of the Analysis of Social Media (CASM) – einen Bericht über das Eingreifen russischer Redakteure in die Inhalte von Wikipedia-Artikeln veröffentlicht. Es wurden 86 Accounts untersucht, die insgesamt 681 Veränderungen an Artikeln zur russischen Aggression gegen die Ukraine in der englischsprachigen Wikipedia vorgenommen hatten. Viele dieser Veränderungen spiegelten das Narrativ des Kreml wider, manche enthielten wörtliche Zitate aus regierungsamtlichen Mitteilungen Russlands[9]. Die in dem Bericht zitierten Experten wiesen darauf hin, dass solche Aktivitäten sich nicht auf die russisch- oder ukrainischsprachige Version der Wikipedia beschränken. Manipulationen gibt es auch in anderen Sprachversionen – oft in subtiler und schwer fassbarer Form. Sie muss auch nicht immer mit Veränderungen des Inhalts einhergehen: „Einer unserer Informanten wies darauf hin, dass bezahlte Redakteure versucht hätten, die Änderung des Titels des Artikels über die ukrainische Hauptstadt Kiew zu verhindern, um eine unkorrekte Rechtschreibung beizubehalten. Ein anderes Beispiel für kremlfreundliche Bearbeitungen war die Redaktion eines Artikels über die Karte der Zeitzonen: es wurde eine Grafik eingebaut, die die Krim als Teil Russlands darstellte. Der Gesprächspartner vertritt die Meinung, dass solche bezahlten Eingriffe wahrscheinlich auch zu Themen der russischen bzw. ukrainischen Geschichte stattfänden”[10].

| Im März 2018 hat das ukrainische Außenministerium die Kampagne #KyivNotKie gestartet. Ihr Ziel war eines: die Welt zu veranlassen, den Städtenamen in seiner ukrainischen Version als Kyiv zu verwenden, weil dieser sich direkt aus dem Ukrainischen ableite (Київ), und nicht als Kiev (Kiew) – eine Transliteration aus dem Russischen (Киев). |

| Es ging dabei nur dem Anschein nach um eine sprachliche Nuance. Vielmehr wurde der Streit um den Namen der Stadt zum Symbol des Kampfes um den historischen Subjektcharakter der Ukraine – ganz ähnlich wie beim Streit um die Bezeichnungen Gdańsk bzw. Danzig. Wie wir Städte benennen, spiegelt unseren Blick auf Geschichte, Erinnerungskultur und Geopolitik wider. |

| Die Kampagne war insofern erfolgreich, als die westlichen Medien allgemein begannen, die ukrainische Namensform Kyiv zu verwenden. Es war auch eine Geste der Solidarität und der Anerkennung der Unabhängigkeit der Ukraine – eines Landes, das von der russischen Propaganda immer noch als Teil Russlands dargestellt wird. |

In der Literatur[11] werden zwei Standardpraktiken beschrieben, mit deren Hilfe Redakteure, die mit dem russischen Narrativ sympathisieren, Inhalte von Artikeln zur russischen Invasion in der Ukraine beeinflussen konnten. Verwiesen wird auch auf entgegengesetzte Aktivitäten ukrainischer Redakteure. Die Wikipedia ist zum Schlachtfeld des Kriegs um die Erinnerung und die Narrative geworden. Die russische Taktik beruhte u.a. auf dem Versuch, Veränderungen durch Berufungen auf das Neutralitätsgebot oder den Grundsatz der Nachprüfbarkeit von Aussagen in den Statuten von Wikipedia (wikilawyering) zu erzwingen:

„Einige prorussische Redakteure haben vielfach für den Zusatz von Vorbehalten bei gegenüber der russischen Armee kritischen Artikeln argumentiert, auch wenn sie gleichzeitig dafür eintraten, einen Bericht über sexuelle Gewalt ukrainischer Soldaten zu berücksichtigen. Auf den Diskussionsseiten werden sie sich häufig auf Wikipedia-Prinzipien wie den „neutralen Blickwinkel“ und die „Nachprüfbarkeit“ berufen, obwohl dieser Vorwurf praktisch dazu beitrug, die Gewichtung der Darstellung zu verzerren.[12]

Eine andere Taktik bestand darin, zahlreiche kurze Artikel über marginale militärische Ereignisse zu erstellen, die die Wikipedia-Standards nicht erfüllten. So erstellte einer der prorussischen Redakteure Artikel von geringer Qualität über unbedeutende Zusammenstöße und Gefechte im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Diese Artikel enthielten überflüssige Details und brachten die russische Schreibweise von geographischen Namen, oft wurden auch Quellen fehlerhaft zitiert[13].

Als Folge wurde die russische Perspektive in dem gesamten Themenbereich sichtbarer gemacht, während gleichzeitig die Qualität dieses Themenbereiches insgesamt dadurch verschlechtert wurde. In den Analysen wird unterstrichen, dass nicht alle prorussischen Redakteure für ihre Tätigkeit bezahlt werden. Oft handele es sich um Personen, die einfach die russische Propaganda ohne nachzudenken übernähmen und – gemäß ihrer „eigenen Wahrheit“ – auf das Gesamtbild des in der Wikipedia vermittelten Wissens einwirkten.[14].

Die Wikipedia als Erinnerungsort – wie kann man sie untersuchen?

Zwar sind inzwischen Jahrzehnte seit dem Ende des 2. Weltkriegs vergangen; aber die Erinnerung an ihn ist nach wie vor lebendig. Das gilt nicht nur für Schulbücher oder Museen, sondern auch für die Wikipedia. Sie ist heute zum Ort geworden, wo sich verschiedene Narrative, Interpretationen und Interessen aneinander reiben. Die Wikipedia wird zu dem Ort, wo Geschichte kollektiv konstruiert wird – eine Form des Kampfes darum, wie die Vergangenheit erzählt werden soll. Nicht immer stehen dahinter Institutionen eines autoritären Staates oder organisierte Propagandakampagnen. Oft ist es auch einfach nur der Wunsch, die Erzählung zu dominieren und Einfluss darauf zu nehmen, wie künftige Generationen über die Geschichte denken werden, z.B. Schüler, die in der Schule auf Wikipedia-Inhalte zurückgreifen.

Die Forschung über die Wikipedia als „Erinnerungsort“ hat schon ihre eigene Geschichte. Man sieht das deutlich daran, wie sich die Inhalte historischer Artikel in den verschiedenen Sprachfassungen der Wikipedia unterscheiden. Zum Beispiel wurden bei der Untersuchung der Darstellung der Schlacht um Kiew im Herbst 1943 (also der sowjetischen Offensive nach Westen) in der Wikipedia[15] folgende Methoden angewandt:

- Vergleich der Artikeltitel, der Inhaltsverzeichnisse (Abschnittstitel) und des Bildmaterials, das auf die Seite gestellt wurde;

- Analyse des Kontexts der Platzierung des Artikels (z.B. der Kategorien, denen es zugerechnet wurde);

- Analyse der Aktivität der Redakteure des betreffenden Artikels (Anzahl der Eingriffe und Kommentare)

- Analyse der Dynamik der Bearbeitung auf der Zeitachse.

Die kollektive Erinnerung in der Wikipedia zu untersuchen, ist aber mehr, als nur Inhalte von Artikeln zu vergleichen. Dazu gehört auch zu überprüfen, wer schreibt, was es bearbeitet und welche Quellen er heranzieht. Um dies zu leisten, verfügen wir über eine Reihe von Werkzeugen, zu denen jeder Forschende oder aufmerksam Lesende greifen kann. Eines der einfachsten und wirksamsten Werkzeuge ist PageViews – diese App erlaubt, die Popularität eines Artikels auf der Zeitachse nachzuvollziehen. Genau dieses Programm lag der über den engeren Kreis der Fachwelt hinaus bekanntgewordenen Analyse über die „zielgerichtete und systematische Entstellung der Geschichte des Holocaust in der englischsprachigen Wikipedia“[16] zugrunde. Die Autoren haben den Katalog ihrer Forschungsmethoden noch um folgende Techniken erweitert:

- statistische Analyse der Autorenschaft ausgewählter Artikel;

- Identifikation der Redakteure, die am stärksten auf die Inhalte eingewirkt haben, und ihre Charakterisierung auf Grundlage allgemein zugänglicher Informationen (auch aus sozialen Netzwerken und auf Grundlage direkter Kontakte mit den Redakteuren);

- klassische Inhaltsanalyse von Artikeln;

- Analyse der Zitate in den Artikeln, verbunden mit der Analyse der wissenschaftlichen Qualität der zitierten Autoren (auf Grundlage von allgemein anerkannten Zitierungsindizes);

- Analyse des Verhaltens der Administratoren gegenüber den Veränderungen am Inhalt der Artikel.

Man kann diese Liste noch erweitern um Methoden und Werkzeuge der digitalen Geisteswissenschaft und der Verarbeitung natürlicher Sprachen.

| Digitale Geisteswissenschaft ist ein an Bedeutung gewinnendes Forschungsfeld, das digitale Methoden und Werkzeuge nutzt, um geistes- und sozialwissenschaftliche Fragestellungen zu untersuchen. Solche Methoden und Werkzeuge erweitern die Untersuchungsmöglichkeiten, indem sie deren Reichweite erhöhen. So kann man statt einiger weniger Texte mit ihrer Hilfe sogar einige Millionen davon analysieren. |

| Digitale Geisteswissenschaft nutzt Methoden und Werkzeuge der Verarbeitung von natürlicher Sprache. Das ist verbunden mit maschineller Textanalyse, indem z.B. Schlüsselbegriffe herausgegriffen und kategorisiert oder nach ihrer Aussagekraft (positiv, negativ oder neutral) klassifiziert werden. |

Schlussbemerkungen

Anders als im Fall vieler sozialer Netzwerke lässt die Wikipedia ihre Nutzer nicht ratlos gegenüber Streitigkeiten um Erinnerungen oder Versuchen der Desinformation. Erstens können sie auf die vollständige Editionsgeschichte zurückgreifen, können jeden Text einem bestimmten Autor zuordnen und über die Gestalt von Artikeln mitdiskutieren. Zweitens sind sämtliche Angaben von Wikipedia, auch die Inhalte von Artikeln, Metadaten und Kommentare, öffentlich zugänglich und für die maschinelle Verarbeitung aufbereitet. Drittens gibt es inzwischen viele Methoden, wie sich Wikipedia-Inhalte leicht verarbeiten und analysieren lassen.

Für Sozialwissenschaftler und Lehrer liegt hier eine Fundgrube von Wissen darüber vor, wie wir über Geschichte nachdenken und wie wir sie interpretieren. In Wikipedia-Artikeln kommen oft stärker als in Lehrbüchern Stereotypen, Vereinfachungen und manchmal sogar Manipulationen zum Vorschein – allen offiziellen Neutralitätsgeboten zum Trotz. Aber die Wikipedia ist weder „Volkes Stimme“ noch eine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes. Sie ist ein Raum, der durch die Gemeinschaft seiner Nutzer geschaffen wird, mit eigenen Grundsätzen, Rhythmen und Spannungen. Das macht die Online-Enzyklopädie zu einem so lohnenden Forschungsgegenstand. Noch besser wäre es vielleicht, diesen Raum als Werkzeug zum Gespräch über Geschichte, historische Erinnerung und darüber, wie sie heute geschaffen wird, zu verwenden.

Analysen zeigen einen deutlichen Unterschied zwischen denen, die in der Wikipedia zitiert werden, und denen, die realen Einfluss in der Welt der Wissenschaft besitzen. In Artikeln zum Holocaust werden häufig Autoren von allenfalls randständiger Position im professionellen akademischen Austausch zitiert. Anerkannte Historiker und Experten mit indizierten wissenschaftlichen Publikationen kommen weit seltener vor. Das zeigt, dass Sichtbarkeit in der Wikipedia nicht immer auch fachliches Gewicht widerspiegelt – und die Wahl, welche Quellen Redigierende aussuchen, wird so weniger den wissenschaftlichen Konsens spiegeln, als vielmehr die Vorlieben konkreter Redigierender.

Quelle:

Grabowski, S. Klein, Wikipedia’s Intentional Distortion of the History of the Holocaust, „The Journal of Holocaust Research” 2023, 37(2), s. 156, https://www.tandfonline.com/cms/asset/f18831e6-3348-4444-84eb-6c2b5489cda5/rdap_a_2168939_f0006_oc.jpg.

Screenshots:

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Kiev_(1943)

Kontextquellen (1945):

https://polona.pl/item-view/dfd6575d-31cc-4642-a809-2baa637b4fc8?page=0

https://polona.pl/item-view/d2a00d11-f86e-4d58-8521-cccb8d228b62?page=0

https://polona.pl/item-view/948541da-e7d5-4e34-b6c5-fc7f7985b11b?page=0

Auf dem Transparent steht die Parole: „Danzig grüßt seinen Führer“. Ein vielsagendes Beispiel, wie der öffentliche Raum zum Propagandawerkzeug wird – zur sichtbaren Demonstration von Loyalität und Unterwerfung.

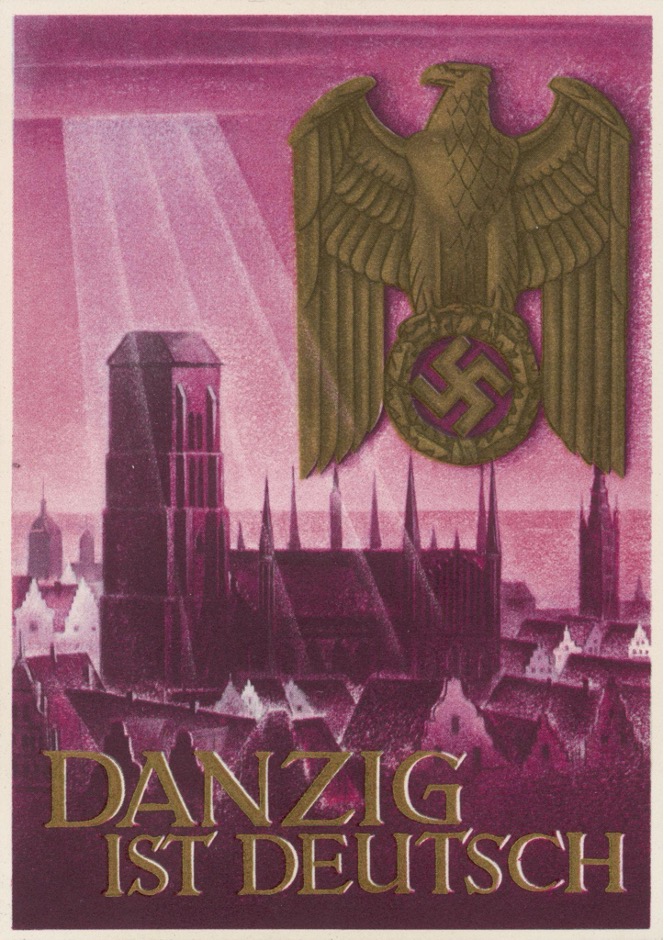

Oben ist die Parole zu sehen: „Danzig ist deutsch”, unten die Bezeichnung „Deutsches Reich“.

Fußnoten:

- Diskussionsseite zum Artikel Gdańsk, Talk:Gdańsk, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Gda%C5%84sk, Zugriff: 16.12.2024.

- Nach Angaben von 2008 sind nur 13% der Personen, die Wikipedia redigieren, Frauen (R. Glott u.a., Wikipedia Survey – Overview of Results, 2010, https://web.archive.org/web/20100414165445/http:/wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Overview_15March2010-FINAL.pdf, Zugriff: 16.12.2024). Heute wird die Wikipedia fast zur Hälfte von Frauen genutzt, aber unter den aktiv Redigierenden machen Frauen weiterhin nur 13% aus (A. Alikhan, Wikipedia Needs More Women, 8.03.2024, https://wikimediafoundation.org/news/2024/03/08/wikipedia-needs-more-women/).

- https://pageviews.wmcloud.org/?project=en.wikipedia.org…, Zugriff: 16.12.2024.

- D. Jemielniak, Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi, Warszawa 2013, S. 106.

- Ebda, S. 105.

- Diskussionsseite des Artikels „Gdańsk“, Talk:Gdańsk, Wikipedia.

- M. Makhortykh, Remediating violence: Second World War memory on Wikipedia, „Remembrance and Solidarity. Violence in 20th-century European History: Commemorating, Documenting, Educating” 2018, Nr. 6, S. 124–125, https://enrs.eu/uploads/media/5b805f8546522-studies-2018-www.pdf, Zugriff: 16.12.2024.

- S. Bond, This is what Russian propaganda looks like in 2024, NPR, https://www.npr.org/2024/06/06/g-s1-2965/russia-propaganda-deepfakes-sham-websites-social-media-ukraine, Zugriff: 16.12.2024.

- C. Miller u. a., Information Warfare and Wikipedia, 2022, https://web.archive.org/web/20230709030349/https:/files.casmtechnology.com/information-warfare-and-wikipedia_v2.pdf, Zugriff: 16.12.2024.

- Ebda., S. 12.

- L. Kurek u.a., Wikipedia in Wartime: Experiences of Wikipedians Maintaining Articles About the Russia-Ukraine War, 2024, https://arxiv.org/abs/2409.02304, Zugriff: 16.12.2024.

- Ebda., S. 9.

- Ebda., S. 10.

- Ebda., S. 12.

- M. Makhortykh, Remediating violence.

- J. Grabowski, S. Klein, Wikipedia’s Intentional Distortion of the History of the Holocaust, „The Journal of Holocaust Research” 2023, 37(2), S. 133–190, https://doi.org/10.1080/25785648.2023.2168939.