Im 20. Jahrhundert verübten das deutsche NS-Regime und verschiedene kommunistische Regime Massenverbrechen in schier unvorstellbarem Ausmaß. Meistens wird davon ausgegangen, dass sich historischer Negationismus auf den Holocaust (Shoah), d. h. auf die Vernichtung der Juden durch die Deutschen und ihre Verbündeten, bezieht. Tatsächlich betrifft dieses Phänomen jedoch auch andere von diesen beiden totalitären Systemen verübte Verbrechen, ebenso wie den im Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Völkermord.

Allen Beweisen und Fakten zum Trotz

Als gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die alliierten Truppen die deutschen Konzentrationslager befreiten, gingen die Filme und Fotos von den zu Haufen gestapelten Leichen der Opfer um die ganze Welt. Obwohl die deutschen Verbrechen gut dokumentiert waren, nicht zuletzt durch die zahlreichen Zeugnisse von Überlebenden, gab es bereits kurz nach Kriegsende die ersten Versuche, diese Verbrechen zu leugnen. Dabei wurde der Völkermord entweder gänzlich negiert oder seine Ausmaße verharmlost und es wurde nach Rechtfertigungen gesucht.

Der Hauptgrund für die Holocaustleugnung ist der Antisemitismus, d. h. die Feindseligkeit gegenüber Juden und gegenüber Menschen jüdischer Herkunft.

Hinter dieser Geschichtsklitterung stand u. a. der Wunsch, den Nationalsozialismus zu rehabilitieren – vor allem auf Seiten ehemaliger NS-Funktionäre und Regimeanhänger, ebenso wie auf Seiten von Regierungen, die mit dem NS-Staat kollaboriert hatten und sich von ihrer Mitverantwortung freisprechen wollten.

Diese Haltung geht oft mit einer Verschwörungstheorie einher, derzufolge der Holocaust eine von A bis Z erfundene Geschichte sei, ausgedacht im Interesse der die Weltmacht anstrebenden „jüdischen Weltverschwörung“ bzw. im Interesse Israels. Damit wird in einem Atemzug auch der Völkermord an nichtjüdischen Opfern geleugnet. Den Holocaust-Leugnern zufolge wurden die Beweise für die Shoah (einschließlich der Aussagen von Überlebenden) von den Allierten oder den Juden selbst gefälscht. Andere streiten den völkermörderischen Charakter der Shoah ab, indem sie behaupten, es habe sich lediglich um einen Plan zur Vertreibung aller Juden aus Deutschland gehandelt. Für sie war das Konzentrationslager Auschwitz ein Industriekomplex, in dem die KZ-Häftlinge die Arbeitskräfte stellten. Auch die Opferzahlen werden deutlich heruntergespielt. Sie suchen nach Rechtfertigungen. Sie betonen Hitlers angebliche Verdienste im Kampf gegen den Kommunismus oder behaupten zum Beispiel, die deutsche Politik sei nicht brutaler gewesen als das Vorgehen der USA und Großbritanniens. In Deutschland ist im Zusammenhang mit den Luftangriffen der Alliierten auf Dresden der Begriff „Bombenholocaust“ aufgekommen. Einige Leugner suchen die Schuld bei den Opfern und behaupten beispielsweise, diese hätten den Holocaust selbst heraufbeschworen, indem sie sich an der Einführung des Bolschewismus beteiligt hätten.

Auch wenn die auf dem Gebiet des NS-Staates und der von ihm besetzten Länder errichteten nationalsozialistischen Konzentrationslager von Politikern und Medien weltweit absichtlich oder aus Unwissenheit als „polnische Konzentrations-/Vernichtungslager“ bezeichnet werden, kann dies als eine Form der Leugnung der deutschen Verbrechen betrachtet werden.

Negationismus wird insbesondere von einer Gruppe von Pseudowissenschaftlern propagiert, die häufig Verbindungen zu rechts- oder linksextremen Gruppen aufweisen. Die bekanntesten sind der Brite David Irving, David Duke (ehemaliger Führer des Ku-Klux-Klan – einer rassistischen, amerikanischen Organisation) und Ernst Zündel (Gründer eines bedeutenden pro-nazistischen Propagandazentrums in Kanada). Insbesondere die Existenz der Gaskammern in den Lagern, d. h. der Einrichtungen, in denen Menschen mit Giftgas (Zyklon B) getötet wurden, wird von diesen Pseudowissenschaftlern in Frage gestellt, um den Massencharakter der Verbrechen zu leugnen. Zu diesem Zweck haben sie scheinwissenschaftliche Gutachten erstellt, die sich auf die angeblich objektiven Ergebnisse von chemischen Untersuchungen stützen, die an dem von den Wänden der Gaskammern entnommenen Putz vorgenommenen wurden. Die Shoah–Leugnung wird von den Regierungen einiger Staaten im Nahen Osten unterstützt, die mit Israel im Konflikt stehen (z. B. Iran und Syrien).

Es lenkt von der Frage nach der deutschen Verantwortung für die begangenen Verbrechen ab, und wälzt diese auf die Polen ab. Auch der nach Kriegsende konstruierte Mythos der sauberen Wehrmacht, d. h. die falsche Behauptung, dass die Soldaten der Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs nicht an NS-Verbrechen beteiligt gewesen seien, diente ebenfalls der Entlastung.

Eine ähnliche Funktion erfüllte die Behauptung, Österreich sei das erste Opfer Hitlers gewesen, die in der Alpenrepublik dazu genutzt wurde, um der österreichischen Gesellschaft insgesamt einen Opferstatus zu verleihen und kollektiv die Tatsache zu verdrängen, dass Österreicher unter den Tätern des Holocausts deutlich überrepräsentiert waren.

In der Lüge vereint

Vom Moment seiner Gründung in Russland im Jahr 1917 an gab es im ersten kommunistischen Staat Verbrechen und Terror. Allerdings kamen die den Westen erreichenden Informationen über Massenmorde, Folter, Hinrichtungen, Konzentrationslager (Gulags), Sklavenarbeit und organisierten Hunger denjenigen ungelegen, die im bolschewistischen Russland die Erfüllung des Traums von einer neuen, besseren Welt bzw. einen politischen oder wirtschaftlichen Partner sahen. Gleichzeitig setzte die Sowjetunion, die ihre Verbrechen vor der Weltöffentlichkeit zu verbergen suchte, eine intensive Propagandamaschinerie in Gang. Die westlichen Sympathisanten, die der sowjetische Führer Lenin als „nützliche Idioten“ bezeichnet haben soll, erwiesen sich dabei als wertvolle Verbündete. Zahlreiche westliche Intellektuelle, Kulturschaffende, Künstler und Journalisten beteiligten sich an der Vertuschung und Falschdarstellung der sowjetischen Verbrechen. Insbesondere in den 1930er Jahren, während der Weltwirtschaftskrise{ und nach Hitlers Machtergreifung, als die UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) als positives Gegengewicht zu den westlichen Problemen angesehen wurde, fiel die Propaganda auf einen fruchtbaren Nährboden. Diejenigen, die die Wahrheit über den Kommunismus sagten, wurden als Befürworter des Nationalsozialismus hingestellt. Als Stalin im Verlauf des

Zweiten Weltkriegs zu einem Verbündeten der westlichen Länder wurde, hielten deren Regierungen Meldungen über kommunistische Verbrechen zurück. Erst nach dem Beginn des Kalten Krieges (des Konflikts zwischen der UdSSR und dem Westen) hörte man damit auf, diese zu vertuschen. Die Aussagen von Gulag-Überlebenden, die sich in den Westen retten konnten, wurden dennoch weiterhin von vielen UdSSR-Sympathisanten angezweifelt. So konnte beispielsweise in Frankreich, wo die kommunistischen Einflüsse besonders stark waren, Gustaw Herling-Grudzińskis Buch Welt ohne Erbarmen, in dem dieser seine Erinnerungen aus den Gulags verarbeitete, erst 1985, d. h. mehr als dreißig Jahre nach seiner Ersterscheinung, veröffentlicht werden.

Das eigentliche Erdbeben im Westen wurde jedoch erst durch die Veröffentlichung des Buches Der Archipel Gulag ausgelöst, mit dem der russische Autor Aleksander Solschenizyn den Nachweis für die Existenz der Arbeitslager lieferte. Diese Anklageschrift gegen den Kommunismus veränderte die Einstellung des Westens zu den kommunistischen Verbrechen und ihren Opfern grundlegend.

Doch langsam geriet das die Sowjetverbrechen umgebende Lügengerüst ins Wanken. Auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei im Jahr 1956 enthüllte Nikita Chruschtschow einen Teil der Wahrheit über die „Verzerrungen“ unter Stalin. Die Tatsache, dass diese Worte von einem sowjetischen Führer ausgesprochen wurden, machte im Westen Eindruck. Er widerlegte die Behauptungen, die Verbrechen seien eine Erfindung der antikommunistischen Propaganda gewesen. Dennoch gab es weiterhin Stimmen, die darauf beharrten, dass diese Verbrechen nur unter Stalin geschehen seien und die ihr Ausmaß verharmlosten. Andere versuchten sie zu rechtfertigen und vertraten z. B. die falsche Theorie, die Verbrechen seien ein Teil der „Logik der Geschichte“ und eine unabdingbare Bedingung für die rasche Modernisierung und Industrialisierung Russlands gewesen. Es gab auch solche, die sich nach ihrer Enttäuschung durch Stalin anderen Massenverbrechern zuwandten, vor allem dem Anführer der chinesischen Kommunisten Mao Tse-tung.

Zwar gab es weiterhin Personen, die die Gräueltaten des kommunistischen Staates abstritten, aber den Tenor der öffentlichen Meinung stellte diese Haltung nicht mehr dar.

Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus wurde in den Mittel- und Osteuropäischen Ländern das Schweigen über die Verbrechen gebrochen; trotzdem werden beispielsweise in Russland, das Schwierigkeiten mit der Aufarbeitung seiner kommunistischen Vergangenheit hat, historische Fakten weiterhin mit Unterstützung der Obrigkeit abgestritten: die Leugnung des Massakers von Katyn findet immer mehr Unterstützung, der völkermörderische Charakter des Holodomors, der von den Behörden der UdSSR absichtlich herbeigeführten Hungersnot in der Ukraine, bei der mindestens 3 Millionen Menschen starben, wird nicht anerkannt.

Negationismus gibt es noch immer

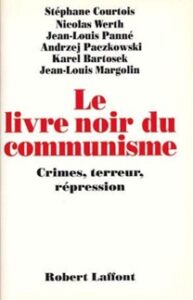

Im Jahr 1997 erschien in Frankreich das Werk mit dem Titel Schwarzbuch des Kommunismus Verbrechen, Terror, Unterdrückung. Der in diesem Buch unternommene Versuch, eine Schätzung der Opferzahlen des Kommunismus in verschiedenen Teilen der Welt vorzunehmen und insbesondere die Einleitung des Autors und Historikers Stéphane Courtois, lösten im Westen sehr scharfe Diskussionen aus. Die Angriffe kamen vor allem aus kommunistischen und linken Kreisen und richteten sich gegen die im Buch genannte Gesamtopferzahl von 100 Millionen, die These, dass Gewalt ein inhärentes Merkmal des Kommunismus sei, und die Gleichsetzung von Kommunismus und Nationalsozialismus. In der Diskussion wurde versucht, die kommunistischen Verbrechen zu rechtfertigen und zu verharmlosen (u. a. durch Politiker, darunter auch der französische Premierminister Lionel Jospin).

Das Leugnen von NS-Verbrechen (vor allem der Shoah) gilt heute in vielen – vor allem europäischen Ländern – als Verbrechen und ist gesetzlich verboten.

Dabei wurden bereits früher bekannte Argumente ins Feld geführt, zum Beispiel Stalins Rolle bei der Bekämpfung Hitlers. Ein Vorwurf lautete, dass der Vergleich dieser beiden totalitären Systeme den Nationalsozialismus reinwasche und den Holocaust verharmlose.

Holocaust-Leugner werden gesetzlich belangt, so wurde z. B. Irving für die Verkündung seiner Thesen von einem österreichischen Gericht zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr verurteilt, Zündel zu drei Jahren. Das Leugnen von Hitlers Verbrechen wird öffentlich verurteilt. Das ist dadurch zu erklären, dass der Nationalsozialismus nach dem Zweiten Weltkrieg als die Verkörperung des absoluten Bösen anerkannt wurde.

Anders verhält es sich mit dem Kommunismus, der weltweit weiterhin lebendig ist: Es gibt kommunistische Staaten, in vielen Ländern sind kommunistische Parteien erlaubt, die marxistisch-leninistische Weltanschauung hat noch immer ihre Anhänger. In vielen linken Kreisen sind die kommunistischen Verbrechen auch heute noch tabu. Das Leugnen dieser Verbrechen ist nur in wenigen europäischen Ländern gesetzlich verboten. Kommunistische Symbole sind in der Popkultur weit verbreitet. Hammer und Sichel und das Antlitz kommunistischer Verbrecher wie Mao und Che Guevara zieren auch heute noch T-Shirts und Gebrauchsgegenstände, und das, obwohl sie für ein System stehen, das mehr Opfer gefordert hat als das, welches durch Hakenkreuz und Adolf Hitler symbolisiert wird.

Redaktion: Gemra