Wenn wir an Fake News und Verschwörungstheorien im Internet denken, konzent-rieren wir uns in der Regel auf deren Inhalt. Dabei sind die sozialen Beziehungen, die wir durch den Austausch von Informationen aufbauen, genauso wichtig. Bestimmte Inhalte werden von uns weitergegeben und geteilt, entweder weil wir uns als Teil einer Gemeinschaft fühlen wollen oder aber weil wir im Gegenteil unsere persönli-che Einzigartigkeit unterstreichen möchten. Die Macher von Fake News wissen das nur allzu gut und nutzen unsere Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Einzigartigkeit meisterhaft aus.

Schau hin und mach nach

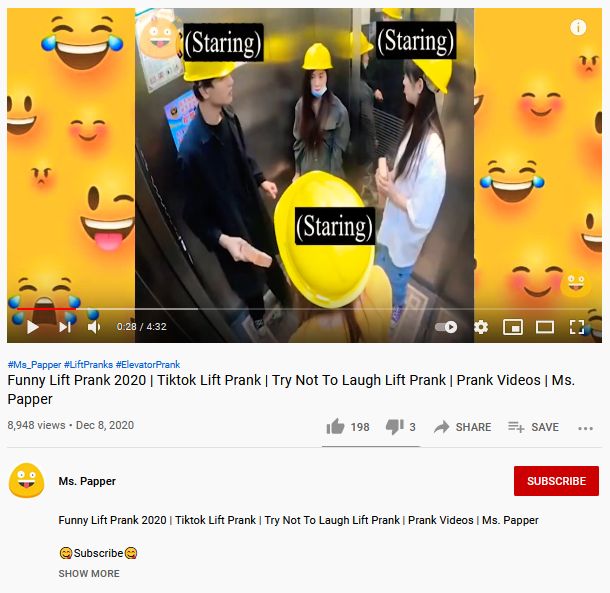

In letzter Zeit gingen verschiedene Versionen dieses Experiments viral. Auf YouTube gibt es Videos, in denen arglose Menschen dazu gebracht werden, sich in der Straßenbahn umzusetzen, in einem Aufzug seltsame Verrenkungen durchzuführen oder sogar sich bei einem Vorstellungsgespräch für einen völlig hoffnungslosen Kandidaten zu entscheiden. Dahinter steckt jedes Mal derselbe Mechanismus. Der arglose Proband betritt einen Raum, in dem sich außer ihm nur eingeweihte Schauspieler befinden. Auf ein verabredetes Zeichen hin beginnen diese damit aufzuspringen oder ihre Plätze zu wechseln. Nach einem kurzen Moment des Zögerns beginnen die meisten Versuchspersonen, das Verhalten der Menge zu imitieren. In einer ausgefeilteren Version dieses Scherzes ist das Opfer Teil einer Jury, die vor der Aufgabe steht, den für einen bestimmten Posten am besten geeigneten Kandidaten auszuwählen. Der erste Kandidat ist perfekt, der zweite – absolut ungeeignet. Doch bei den Beratungen loben alle eingeweihten Jurymitglieder einheitlich den schlechteren Kandidaten. Wie verhalten sich die Opfer des Komplotts in dieser Situation? In der Regel stimmen sie nach kurzem Zögern ebenfalls für den zweiten Kandidaten, obwohl aus ihren im Video festgehaltenen Reaktionen eindeutig hervorgeht, dass sie den ersten eigentlich für besser gehalten haben. So sind wir nun einmal. In jedem von uns steckt ein ausgeprägter Hang zur Konformität – wir möchten mit dem Strom schwimmen, den Normen der Gruppe entsprechen, als kompetentes Mitglied derselben anerkannt sein.

im Aufzug zu verhalten.

Alle hier beschriebenen Situationen sind im Grunde genommen Varianten eines der berühmtesten psychologischen Experimente aller Zeiten. Solomon Asch wies 1955 nach, dass Probanden, die vor der einfachen Aufgabe standen, die kürzeste von drei Linien auszuwählen, überraschend oft die falsche Antwort gaben, wenn sie von eingeweihten Versuchspersonen umgeben wurden und diese sich einstimmig für eben diese Antwort entschieden. Natürlich kommen hier viele Faktoren ins Spiel (z. B. die Versuchssituation selbst, die Autorität der Wissenschaft, der Verdacht einer optischen Täuschung), aber zu Aschs Überraschung schien es so zu sein, dass die Probanden dem Urteil der Gruppe mehr trauten als ihren eigenen Augen.

Die Entdeckung von Asch war der Auftakt für die Erforschung des Phänomens der Konformität, d. h. dem Bestreben anderen zu folgen und sich gemäß der in der Gruppe geltenden Normen zu verhalten. Heute wissen Psychologen und Kulturforscher schon sehr viel darüber, welche Mechanismen die Konformität regeln und verstärken, und wir verstehen auch die Gefahren und Risiken recht gut, die bestehen, wenn man der Menge blind folgt.

Wenn plötzlich alle um uns herum von einer bestimmten Fernsehserie, einem Spiel oder einer bisher unbekannten, alarmierenden Entdeckung im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg sprechen, möchten auch wir herausfinden, worum es eigentlich geht.

Es wird wohl kaum jemanden überraschen zu hören, dass auch die Verbreitung von Inhalten im Internet weitgehend diesen Konformitätsmechanismen folgt.

Nicht nur den Mitarbeitern von Werbeagenturen ist Aschs Experiment wohlbekannt,

sondern auch den Machern von dubiosen Websites und, wen wird es wundern, den Strategen von Bot- und Trollfabriken. Fake News werden oft gezielt konstruiert und verbreitet, um ganz bestimmte Nutzergruppen massiv anzugreifen und deren Normen zu beeinflussen.

Das ist jedoch noch nicht das Ende unserer Geschichte. Im Gegenteil – das ist erst der Anfang. Es zeigt sich nämlich, dass die wirklich heimtückischen informativen Viren dazu in der Lage sind, uns eine noch raffiniertere Falle zu stellen und sie nicht nur unser Streben nach Konformität ausnutzen, sondern auch den gegenteiligen Instinkt – unseren Wunsch, sich von der Gruppe abzuheben, etwas Besonderes zu sein, nicht mit dem Strom zu schwimmen.

Soziale Währung

Wenn alle über die gleichen Informationen verfügen, ist niemand ein besonders attraktiver Gesprächspartner. Punkten kann hingegen derjenige, der Zugang zu Informationen hat, die nicht allgemein bekannt sind, der etwas weiß, was andere nicht wissen. Jonah Berger, Experte für virales Marketing und u. a. Autor der Bücher Contagious und Invisible Influence bezeichnet dieses Phänomen als „soziale Währung“ (von engl. social currency). Bestimmte Wissensarten funktionieren wie Geld, wir können uns mit ihnen innerhalb der Gruppe eine höhere Position erkaufen.

Verfügen wir über eine Information, die überrascht, uns stark emotional berührt und die wir obendrein noch als nützlich empfinden, werden wir durch ihre Bekanntgabe zu Experten oder „Insidern“.

Das ist nach Berger die wichtigste Voraussetzung dafür, dass ein Inhalt viral geht oder ein Gerücht zum perfekten Gerücht wird.

Studien über die Verbreitung von Gerüchten zeigen, dass vor allem solche Informationen „an uns haften bleiben“ und uns beschäftigen, die uns überraschen und nicht in unser Weltbild passen. Das wissen auch die Macher von Online-Werbung und die Spezialisten auf dem Gebiet der Desinformation, die den Mechanismus der „sozialen Währung“ nur allzu gern nutzen, um uns dazu zu bringen, Inhalte anzuklicken, zu kommentieren und, vor allem, zu teilen, um so selbst zur Quelle viraler Informationen für andere Nutzer zu werden.

Auf der einen Seite steht also unsere Sehnsucht nach Konformität, auf der anderen der Wunsch nach Einzigartigkeit und der Traum, von unseren Mitmenschen als jemand wahrgenommen zu werden, der mehr weiß. Ist es möglich, in beide Fallen gleichzeitig zu tappen? Kann uns zeitgleich beides zum Verhängnis werden, d.h. ein übertriebenes Maß an Rebellentum und an Konformität?

Das Reich der Rebellen

Die überraschend weit verbreitete, pseudowissenschaftliche Theorie von der „Großen Lechia“, dem Großreich der Lechiten (polnisch: Wielka Lechia) veranschaulicht perfekt, wie eine solche Doppelfalle funktioniert. Das Phänomen gehört zu einer Gruppe von populären Erscheinungen, die auch als „Phantasie-Archäologie“ bezeichnet werden können. Ähnlich wie die Geschichten über Außerirdische, die in Ägypten die Pyramiden gebaut haben sollen, oder die Hypothese vom „großen Landeplatz“ in der Nazca-Wüste zeichnet die Theorie der Großen Lechia ein attraktives Bild der Vergangenheit, das an Abenteuerfilme à la Indiana Jones erinnert. Zugleich suggeriert die Große Lechia – genau wie das bei den Theorien über die „Geheimwaffe der Nazis“ oder die „Vertuschung der Roswell-Landung“ der Fall war – eine moderne Verschwörungstheorie, bei der nicht näher definierte dunkle Mächte ein bestimmtes Wissen geheim halten, das Macht bedeutet.

Um es so einfach wie möglich zu machen: Das Lechia-Reich war ein antikes, jahrtausendealtes slawisches Reich. Die Lechiten waren die direkten Vorfahren der Polen. Noch bevor in Ägypten die Pyramiden gebaut wurden, gab es bei uns bereits eine leistungsfähige Infrastruktur und prächtige Gebäude. Auf dem Schlachtfeld haben wir es Cäsar und Alexander dem Großen so richtig gezeigt, wir beherrschten fast ganz Europa. Im 10. Jahrhundert verloren wir das alles infolge einer katholisch-jüdisch-deutschen Verschwörung, die uns nicht nur der Macht, sondern – vor allem – auch der Erinnerung an unsere einstige Größe beraubte. Laut Autoren wie Janusz Bieszk (Słowiańscy królowie Lechii) und zahlreichen Internet-Geschichtsexperten gibt es eine Fülle von Beweisen für diese Theorie – von alten Chroniken bis hin zu DNA-Studien.

Und genau an diesem Punkt stellt sich die aus unserer Sicht entscheidende Frage: Wenn es so viele Beweise gibt, warum habe ich dann noch nie davon gehört? Normalerweise müsste diese Frage die Konformitäts-Mechanismen in Gang setzen. Wenn weder Schulbücher noch das Fernsehen oder einer meiner Bekannten jemals die Große Lechia erwähnt haben, dann muss an dieser Geschichte doch irgendetwas faul sein.

Genau bei dieser Informationslücke setzen die Vertreter der Lechia-Theorie an: „Wir erfahren davon nichts, weil es sich um eine Verschwörung handelt.“ Auf diese Weise wird das Wissen über das uralte Reich zu einer Währung, über die nur Eingeweihte verfügen. Verkaufst du diese Information an Bekannte, darfst du dich fühlen wie jemand, der mehr weiß. Außerdem handelt es sich um eine interessante und emotional belegte Information, denn wer von uns würde sich nicht ab und zu mal gerne wie ein Erbe eines antiken Reiches fühlen?

Und genau hier vollzieht sich ganz unbemerkt der nächste Schritt. Jemand, der interessant ist, rebellisch und Konformität ablehnt, kann schnell neue Kontakte knüpfen und eine neue Gruppensolidarität aufbauen. „Wir Insider halten zusammen.” „Unter uns Lechiten.”

Auch hier setzen wieder die Konformitätsmechanismen ein, nur trennen sie uns dieses Mal von der Wissenschaft, der Schule, der Politik und den „Mainstream“-Medien und binden uns stattdessen immer enger an die Gruppe, die an die Verschwörungstheorie glaubt. So fühlen wir uns wie Rebellen, die gegen ein mächtiges Lügenimperium kämpfen. Und beginnen uns plötzlich, ohne es zu bemerken, wieder wie die Probanden des Asch-Experimentes zu verhalten. Wir ignorieren unsere eigenen Ängste, verschließen die Augen vor allen offensichtlichen Fehlern und Ungereimtheiten in den Erzählungen über die Triumphe der Lechiten, und merken dabei nicht einmal, dass wir gedanklich wieder der Gruppe folgen (nur eben einer anderen), denn schließlich „schwimmen wir ja gegen den Strom“ und haben „unseren Kopf eingeschaltet.“

Das genau ist der Grund, weshalb es so wichtig ist, die verschiedenen Mechanismen der sozialen Beeinflussung zu verstehen, wenn man Desinformation wirksam bekämpfen möchte. Die Reichweite einer Informationen hängt nicht allein von deren Inhalt ab, sondern auch von der Fähigkeit das Wissen darüber zu nutzen, wie soziale Beziehungen entstehen. Und was besonders wichtig ist – die Initiative kann auch von uns ausgehen. Wir sind nicht nur passive Opfer von Manipulation. Manchmal sind wir es, die nach bestimmten Informationen suchen, diese weiterleiten und andere User damit anstecken, um uns wichtig und wertgeschätzt zu fühlen.

Redaktion: Gemra