Wenn viele Menschen fest an eine Unwahrheit glauben, dann verselbständigt sich der Betrug und es besteht die Gefahr, dass er nicht nur die Vergangenheit ändert, sondern auch die Zukunft prägt

Die Ermittlungen nach dem Attentat auf Alexander II., bei dem am 13. März 1881 ein der anarchistischen Organisation Narodnaja Wolja (Volkswille) angehörender Pole namens Ignacy Hryniewiecki den Zaren ermordete, ergaben, dass die Jüdin Hesia Helfman zu den Verschwörern gehörte. Daraufhin verbreitete sich das Gerücht, der Herrscher sei von den Juden ermordet worden, wie ein Lauffeuer im ganzen Reich und löste eine unheilvolle Welle aus. Von den Behörden geduldet, kam es in den westlichen Gouvernements zu circa 250 Pogromen. Ungefähr zehn Jahre später bestieg Nikolaus II. den Thron, und die revolutionäre Gärung in Russland verschärfte sich. Laut den Aufzeichnungen des französischen Botschafters in St. Petersburg, Maurice Paléologue, wurde Nikolaus II. von seiner politischen Polizei (Ochrana) ständig über die „im Dunkeln der Ghettos geschmiedeten Verschwörungen“ informiert. Nun bedurfte es nur noch irgendeines Dokumentes, das diese Gerüchte über jüdische Verschwörungen bestätigte.

Wie gerufen

Von der allumfassenden Verschwörung der Juden erfuhren die Russen durch eine in der Zeitung „Russkoje Snamja“ veröffentlichte Artikelserie. Im August 1903 begann das Blatt, die Mitschriften des – angeblich – geheimen Teils der Sitzungen des ersten zionistischen Weltkongresses zu veröffentlichen, der 1897 in Basel stattfand. Der Texte wurden mit dem Titel: „Das jüdische Programm zur Eroberung der Welt“ versehen. Ihre volle Wirkung entfalteten sie jedoch erst, als sie zu einer Broschüre mit dem Titel Die Protokolle der Weisen von Zion zusammengefasst worden waren. Das Buch verstärkte die seit April 1903 in Russland neu entstehende Welle des Antisemitismus. Als sie brach, kam es in 660 Städten und Dörfern zu Pogromen. 1622 Menschen verloren ihr Leben, mehrheitlich Juden.

Über das ganze 20. Jahrhundert hinweg schürten Die Protokolle der Weisen von Zion in zahlreichen Ländern den Hass gegen Juden. In den Vereinigten Staaten ließ Henry Ford, der „Vater der Automobilindustrie“, die Protokolle 1920 auf eigene Kosten herausgeben. Als eines der Lieblingsinstrumente Hitlers Propagandamaschinerie wurden sie wenig später zum Bestseller in der Weimarer Republik. In den 1930er Jahren waren sie auch in Polen recht beliebt. Bezeichnenderweise ließ der Chef des KGB Juri Andropow zu Beginn der 70er Jahre, als er zwischen den arabischen Ländern und Israel Zwietracht säen wollte, Die Protokolle der Weisen von Zion ins Arabische übersetzen. 1973 gehörten die Protokolle zu den meistgelesenen Büchern im Nahen Osten. Ihre unheilvolle Wirkung ließ nicht nach, und das, obwohl die britische „The Times“ bereits 1921 Dokumente und Analysen veröffentlicht hatte, die eindeutig bewiesen, dass es sich um eine gewiefte Fälschung handelte, hinter der die zaristische Geheimpolizei stand. Ende des 19. Jahrhunderts hatte nämlich der Auslandschef der Ochrana, Piotr Raczkowski, einen in Frankreich ansässigen Fälscher mit der Anfertigung einer antisemitischen Schmähschrift beauftragt. Dieser griff auf ein 1864 von Maurice Joly herausgegebenes Pamphlet mit dem Titel Gespräche n der Unterwelt zwischen Machiavelli und Montesquieu zurück. Darin beschrieb Joly einen Komplott, der, wie er glauben machen wollte, von Charles-Louis-Napoleon Bonaparte geschmiedet wurde, mit der Absicht, in Frankreich die 2. Republik zu stürzen. Der Fälscher ersetzte die Bonapartisten durch Juden, passte den Inhalt ein wenig an die

Bedürfnisse seines russischen Auftraggebers an und ahnte dabei nicht, dass sein Werk den Lauf der Geschichte ändern sollte.

Fälschungen werden meist dann angefertigt, wenn dringend Beweise für eine Theorie gefunden werden müssen, die die Menschen bewegt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhitzte Charles Darwins Werk Die Entstehung der Arten die Gemüter.

Die Evolution neu erfunden

Der Naturforscher führte den Nachweis, dass alle Arten durch Entwicklung entstanden sind und dass auch der Mensch in dieser Hinsicht keine Ausnahme darstellt. Vieles deutete darauf hin, dass der Mensch und die Primaten, einschließlich der Affen, von demselben Vorfahren abstammten. Darwins Theorien untergruben die im Buch Genesis enthaltenen Wahrheiten. Denn der Bibel zufolge ist die Natur seit dem Tag der Schöpfung unverändert geblieben, mit Ausnahme einiger Arten, die bei der Sintflut ausgestorben sind. Darwins Thesen machten die biblischen Erzählungen zu reinen Mythen. Die hitzigen Auseinandersetzungen über die Herkunft des Menschen wurden von der Suche nach den Überresten des direkten Vorfahren der Spezies Homo sapiens, d. h. des modernen Menschen, begleitet. Im Frühjahr 1912 schließlich erhielt der Kurator der naturhistorischen Abteilung des Britischen Museums, Arthur S. Woodward, einen Brief von Charles Dawson, dem Inhaber einer Anwaltskanzlei in Uckfield. Darin beschrieb er, wie er von Arbeitern einer Kiesgrube in Piltdown, die seinen Faible für interessante Naturfunde kannten, die zu einem menschenähnlichen Wesen gehörenden Schädelfragmente überreicht bekam, die diese zufällig gefunden hatten. Wissenschaftliche Durchbrüche sind oft dem Zufall zu verdanken, und so lud der ganz aufgeregte Woodward den Anwalt nach London ein. Dawson brachte die Schädelfragmente ins Britische Museum. Woodward untersuchte diese und kam zu dem Schluss, dass es sich um Knochen handelte, die sowohl menschliche als auch affenähnliche Merkmale aufwiesen. Eigentlich hatte er sich auf Fischfossilien spezialisiert, aber als er die Chance witterte, dass es ihm bestimmt sein könnte, „das fehlende Bindeglied der Evolution“ zu entdecken, beschloss er, sich diese nicht entgehen zu lassen, auch wenn es ihm an den erforderlichen Kompetenzen mangelte. Auch Woodwards Kollegen am Britischen Museum konnten der Versuchung nicht widerstehen. Unter der Leitung des Anatomieprofessors Grafton E. Smith rekonstruierte eine Gruppe von Experten einen Schädel, der sowohl die Merkmale von Menschen als auch die von Menschenaffen aufwies. Das Alter des Schädels wurde auf ungefähr 500 000 Jahre geschätzt. Anschließend wurde der Welt der Beweis für die Existenz des Eoanthropus dawsoni (der erste Teil der Bezeichnung bedeutet dabei in etwa „Mensch der Morgenröte“) vorgelegt, des Bindeglieds zwischen Homo sapiens und den Hominiden. Der Begeisterungssturm, den diese Entdeckung bei den Anhängern von Darwins Theorie auslöste, war so groß, dass Wissenschaftler, die Zweifel bezüglich ihres Wahrheitsgehaltes anmeldeten, nicht nur den Unmut der wissenschaftlichen, sondern auch den der nicht-wissenschaftlichen Presse auf sich zogen. Im Jahr 1924 wurde Woodward von König Georg V. geadelt. Erst nach dem Tod des „Entdeckers“ wagten Wissenschaftler eine erneute Untersuchung des Schädels.

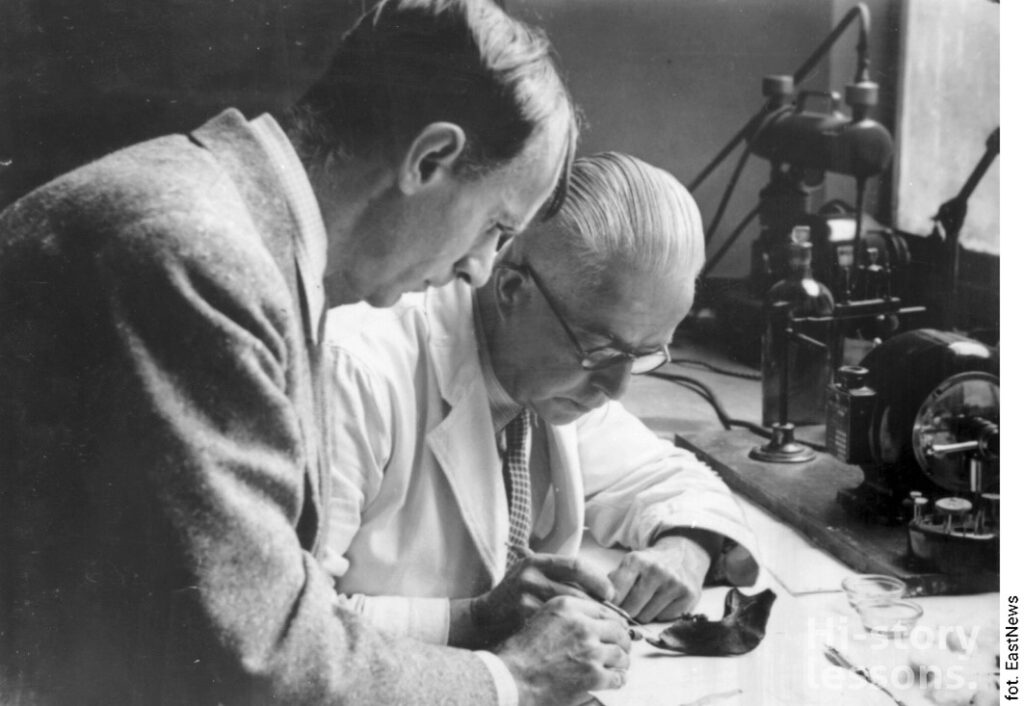

(links) und L. Parsons (rechts) untersuchen einen Teil des Unterkiefers des „Piltdown-Menschen“ (Eoanthropus dawsoni), London, 1949.

1948 betrachtete Professor Joseph Weiner die im Unterkiefer befestigten Zähne unter einem sehr starken Mikroskop und stellte fest, dass sie abgeschliffen worden waren, um sie nicht wie Affenzähne aussehen zu lassen. Der ihm zur Seite stehende Geologe Kenneth Oakley bestimmte das Alter des Fundes anhand chemischer Untersuchungen auf 620 Jahre. Um sie älter aussehen zu lassen, waren die Zähne in Kaliumdichromat eingelegt worden. Außerdem stellte sich heraus, dass die Schädelfragmente von verschiedenen „Spendern“ stammten. Erst 1953, nach der Veröffentlichung dieser Enthüllungen im Bulletin des Britischen Museums, begann sich die Öffentlichkeit für den Mann zu interessieren, der die Schädelfragmente an das Britische Museum geliefert hatte. Dabei stellte sich heraus, dass der wohlhabende Anwalt Charles Dawson sich in seiner Freizeit gerne als Fälscher betätigte und Dokumente, antike Statuetten und sogar Dinosaurierknochen fabrizierte.

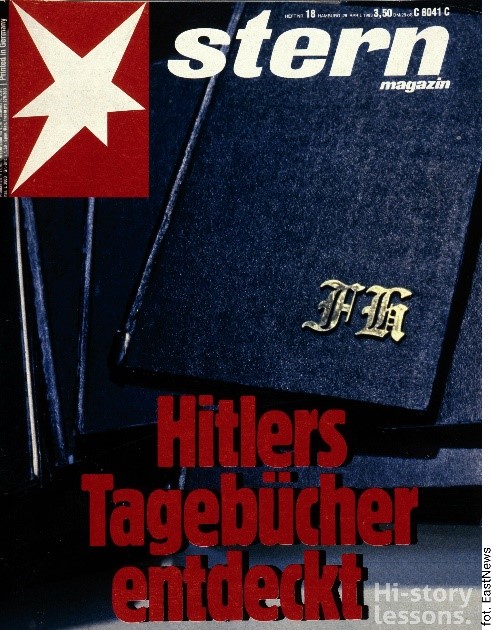

Abgesehen von Politik, dem Wunsch nach Ruhm und dem Wunsch, andere vom eigenen Standpunkt zu überzeugen, ist der häufigste Beweggrund für Fälschungen die Tatsache, dass man an ihnen verdienen kann. So verkündete die deutsche Wochenzeitung der „Stern“ am 25. April 1983 die sensationelle Nachricht, die privaten Tagebücher Adolf Hitlers seien gefunden worden.

Kasse machen

Auf einer Pressekonferenz für die Medien wurde ein Teil der 62 Kladden präsentiert, die angeblich die handschriftlichen Notizen des Führers des Dritten Reichs enthielten. Bereits im Vorfeld hatte man Sorge dafür getragen, die wichtigsten ausländischen Zeitungen diskret über den Fund zu informieren, darunter: „Time”, „Newsweek”, „Paris Match”, „El País”. Sie machten dem Herausgeber des „Stern“ Angebote für den Erwerb der Nachdruckrechte. Als Beweis für die Echtheit der Entdeckung führte die Redaktion des Nachrichtenmagazins graphologische Gutachten sowie die Meinung angesehener Historiker an: die des Amerikaners Gerhard Weinberg und die des Briten und Verfassers einer Hitler-Biografie Hugh Trevor-Roper. Die Redaktion weigerte sich jedoch preiszugeben, von wem sie die Tagebücher zugespielt bekommen hatte. Die ganze Aufregung dauerte zwei Wochen, bis zu einer von Experten des deutschen Bundeskriminalamtes abgegebenen Erklärung. Diese hatten das Papier der Tagebücher und die Tinte, mit der die Notizen geschrieben worden waren, einer Standarduntersuchung unterzogen. Diese ergab, dass das Papier aus dem Jahr 1954 und die Tinte aus dem Jahr 1982 stammten. Die Fälschung selbst wurde als „stümperhaft“ bewertet.

Das war der Beginn eines riesigen Skandals. Der Chefredakteur des „Stern“, Peter Koch, musste seinen Hut nehmen, während Polizei und Journalisten zu ermitteln versuchten, wer nun der tatsächliche Autor der Hitler-Tagebücher war. Wie sich herausstellte, war die Stern-Redaktion Konrad Kujau, einem in Stuttgart lebenden DDR-Flüchtling, auf den Leim gegangen. Dieser lebte seit Jahren vom Handel mit

Nazi-Artefakten und hatte sich aufgrund der großen Nachfrage in die Kunst des Fälschens eingearbeitet. Dabei hat er u. a. gelernt, Hitlers Art zu malen, seine Unterschrift und mit der Zeit auch seine Briefe zu fälschen. Damals stellte sich heraus, dass auch die meisten Zeichnungen und Gemälde aus dem in der BRD erschienenen Bildband mit dem Titel Adolf Hitler als Maler und Zeichner in Wirklichkeit von ihm stammten.

Nach jahrelanger Übung hatte er sich schließlich an die privaten Tagebücher des Führers gewagt. Die ersten Hefte bot er seinem Stammkunden, dem Sammler Fritz Steifl, an. In der Überzeugung, die Entdeckung des Jahrhunderts in den Händen zu halten, kontaktierte dieser den Stern-Reporter Gerd Heidemann. Damals erfand Kujau die Geschichte, die Tagebücher seien mit dem am 21. April 1945 bei Dresden abgestürzten Flugzeug aus Berlin gebracht worden. Nach dem Krieg hätten sie sich dann in den Händen eines DDR-Generals befunden, der nun endlich beschlossen hatte, sie zu Geld zu machen. Kujau selbst gab sich als einen in der DDR gut verdrahteten

Mittelsmann aus. Nach langwierigen Verhandlungen erwarb die Leitung des „Stern“ die Tagebücher für ganze 9,3 Millionen DM. Das Geld wurde ausgezahlt, nachdem

Graphologen die Handschrift der Tagebücher mit einem von Hitler geschriebenen Brief verglichen hatten. Später sollte sich herausstellen, dass der als Muster dienende Brief ebenfalls zu den vielen „Werken“ Kujaus gehörte. Nach Abschluss der Ermittlungen 1984 wurden sowohl der Fälscher als auch der Journalist Heidemann zu 4,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Letzterem wurde nachgewiesen, dass er seine eigene Redaktion betrogen und sich einen Teil der Entlohnung unter den Nagel gerissen hatte, die Kujau versprochen worden war. Der Verbleib der gesamten vom „Stern“ gezahlten Summe konnte hingegen nie geklärt werden. Am enttäuschendsten war jedoch der Inhalt der vermeintlichen Hitler-Tagebücher selbst. Sie waren voller Belanglosigkeiten und ganze Abschnitte waren nichts anderes als Auszüge aus Hitlers offiziellen Reden, die von Konrad Kujau einfach abgeschrieben worden waren. Glück im Unglück möchte man meinen, denn im Gegensatz zu den Protokollen der Weisen von Zion hat die Fälschung in diesem Fall nur einigen wenigen, von Geldgier getriebenen Personen geschadet.

Redaktion: Gemra