Kann man die Geschichte des September 1939 erzählen, ohne von Soldaten, Waffen und Krieg zu sprechen? Kann man Aggression als historische Gerechtigkeit darstellen? Kann ein Propagandafilm, der das Narrativ der stalinistischen Agitation bedient, auch heute noch bewegen und begeistern?

Historiker glauben gerne, dass sie allein dazu berechtigt sind, von der Vergangenheit zu erzählen. In Wirklichkeit wird unser Geschichtsbild jedoch in erster Linie durch die Popkultur geprägt. Zu den Werken von Historikern greifen Hunderte, manchmal vielleicht auch Tausende von Personen – das in einem Roman oder in einem Film gezeichnete Bild hingegen erreicht Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Millionen von Menschen. Das ist der Grund, weshalb der bekannteste Gerechte unter den Völkern heute Oskar Schindler heißt – der Protagonist aus Steven Spielbergs Film. Aus dem gleichen Grund werden viele Polen, die in den 1970er und 1980er Jahren groß geworden sind, mit dem Zweiten Weltkrieg vor allem zwei Dinge verknüpfen: die Besatzung des Panzers mit der taktischen Nummer 102 und den Agenten mit dem Codenamen J-23 [gemeint sind die polnische Fernsehserien Vier Panzersoldaten und ein Hund sowie der Spielfilm Hans Kloss – Spion zwischen den Fronten, A.d.Ü.] Die Liste der Beispiele ist lang. Filme geben der Geschichte ein Gesicht. Sie sind suggestiv, wecken Sympathien oder Antipathien und bleiben als Symbole im Gedächtnis haften.

Kino und Geschichte

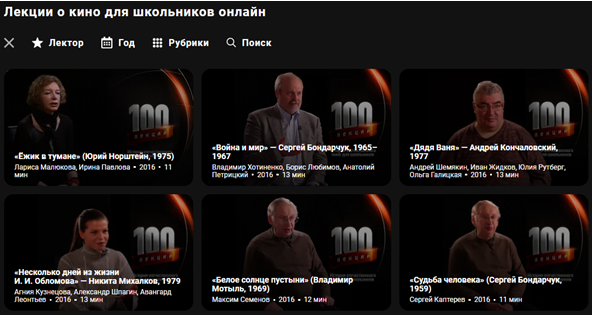

Im Jahr 2016 empfahl das Kulturministerium der Russischen Föderation den Schulen die Teilnahme an dem Projekt mit dem Titel „100 Vorträge. Die Geschichte des heimischen Kinos für Schüler“. Im Rahmen des Projekts wurde eine Liste mit 100 sowjetischen und russischen Spielfilmen erstellt, die als Klassiker gelten. Zu jedem Film wurde ein kurzes Vorwort gedreht, in dem Personen der zeitgenössischen russischen Filmszene – Regisseure, Schauspieler, Kritiker – die Schüler in die Welt des jeweiligen Films einführen. Sie erzählen darin von den Filmemachern, der Filmgeschichte und

dem Kontext seiner Entstehung. Auf diese Weise – so das Versprechen des Projekts – konnte den Schülern nicht nur die Geschichte des heimischen Kinos, sondern auch die Geschichte ihres Heimatlandes vermittelt werden. Die Filme wurden im Kino gezeigt, waren aber auch (ebenso wie die Vorträge) auf der Website verfügbar. So konnte das Angebot des Kulturministeriums auch von Lehrkräftengenutzt werden, die keinen Zugang zum Kino hatten.

Aus der Zusammenstellung sticht der Film Der Traum (1941) heraus – ein Werk von Michail Romm, einem der bekanntesten sowjetischen Regisseure der Mitte des 20. Jahrhunderts.Von allen Filmen, die im Zusammenhang mit dem sowjetischen Angriff auf Polen am 17. September 1939 gedreht wurden, ist dieser Film bei weitem der wichtigste.

Totalitarismus im Film

Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und der Eroberungsfeldzug der Roten Armee in den damaligen polnischen Ostgebieten waren für die Sowjet-Propaganda ein Thema, wie sie es sich selbst nicht hätte besser erträumen können. Deshalb wurden die Soldaten der Roten Armee auch von eigens zu diesem Zweck gebildeten Filmteams begleitet. Ihnen gehörten auch die bekannten Regisseure Alexander Dowschenko und Michail Romm an. Romm begab sich u. a. nach Bialystok (wo er den Drehbuchautor Jewgeni Gabrilowitsch traf), Grodno, Brest und Vilnius. Gleichzeitig hielten die verschiedenen Militäreinheiten ihre Aktionen auf Film fest.

Das Ergebnis war eine Reihe von Dokumentar-, Spiel- und sogar Zeichentrickfilmen. Entsprechend aufbereitet rechtfertigten diese Filme den Einmarsch in Polen, verkündeten den Ruhm der Roten Armee und trugen schließlich die Freude über die Eingliederung der ehemals polnischen Ostgebiete in die Sowjetunion zur Schau. Der bekannteste propagandistische Film dieser Art ist der Dokumentarfilm Befreiung von Alexander Dowschenko. Sein vollständiger Titel verrät mehr über sein eigentliches Thema: Die Befreiung der ukrainischen und weißrussischen Gebiete von der Unterdrückung durch die polnischen Herren und die Vereinigung von Brudervölkern in einer Familie. Eine historische Chronik. Der Film ist voll von Propaganda-Klischees, Stereotypen und gemeinen Lügen. Die Zweite Polnische Republik wird darin als rückständiger Unterdrücker-Staat dargestellt, die Vertreter ihrer Behörden als Feiglinge und der Einmarsch vom 17. September – wie im Titel besagt – als „Befreiung“.

Wir finden in Dowschenkos Dokumentarfilm einen universellen „Propaganda-Code“, wie er von vielen Filmemachern benutzt wurde und der z. B. auch in der Handlung von Wind aus dem Osten erkennbar ist. Der Film entstand unter der Regie von Abram Room, am Drehbuch wirkte die Stalin-Vertraute und spätere Vizepräsidentin der kommunistischen polnischen Regierung Wanda Wasilewska beratend mit. Der Film ist fast identisch aufgebaut wie das Werk Befreiung. Der erste Teil ist eine Erzählung über das Elend der Ukrainer in der Zweiten Polnischen Republik, der zweite beschreibt die Zeit während des Krieges und den vollständigen Bankrott des polnischen Staates. Der dritte Teil verheißt historische Gerechtigkeit – die Ankunft der Sowjetmacht. In dem Kinder-Zeichentrickfilm Iwaś werden ein in Polen lebender belarusischer Bauernsohn und die Bewohner seines Heimatdorfes ständig von der Armee terrorisiert. Als jedoch die Rote Armee die Grenzen der Zweiten Polnischen Republik überschreitet, fliehen die überheblichen Offiziere so schnell es geht. Die Titelfigur, der von den Polen gedemütigte und verfolgte Iwaś, kann unter dem Schutz der sowjetischen Behörden endlich frei atmen.

Die meisten der in der Sowjetunion gedrehten antipolnischen Propagandafilme bewegten sich auf einem sehr niedrigen künstlerischen Niveau. Manchmal wurde aus diesem Grund sogar von der öffentlichen Ausstrahlung bestimmter Werke abgesehen. Das war z. B. bei dem Film Rodzina Janusz (Familie Janusz) der Fall. Er spielt in einer belarusischen Kolchose, direkt an der Grenze zur Republik Polen. Nach dem 17. September feiern die Arbeiter der Kolchose die Befreiung ihrer Brüder von der Unterdrückung durch die „polnischen Herren“. Ein junger Mann bringt sogar einen herausgerissenen polnischen Grenzpfosten ins Dorf. Nach dem Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion im Jahr 1941 büßte ein Teil der Propagandafilme an Aktualität ein. Der ehemalige Verbündete war nun zum Feind geworden und das Erwähnen der einstigen Zusammenarbeit war fehl am Platz. Bei diesem Tohuwabohu in der Geschichte der Propaganda konnte sich nur ein Spielfilm als anerkanntes künstlerisches Werk behaupten – Michail Romms Film Der Traum.

Der Traum

Michail Romm gilt als einer der herausragendsten Vertreter des sowjetischen Kinos. Er wurde fünfmal mit dem Stalinpreis ausgezeichnet, konnte sich darüber hinaus jedoch auch auf Filmfestivals wie Venedig und Cannes durchsetzen. Als er den Film Der Traum drehte, bekleidete er den einflussreichen Posten des künstlerischen Leiters des Komitees für Kinematographie der UdSSR.

Das Drehbuch für Der Traum entstand in Zusammenarbeit mit Jewgeni Gabrilowitsch, der mit Romm die von der Roten Armee besetzten polnischen Ostgebiete bereiste. Eben auf dieser Reise wurde die Idee für den Film geboren. Es wurden die besten Schauspieler engagiert, die die Sowjetunion damals zu bieten hatte. Interessanterweise gehörten auch Polen zum Team. Stanisław Wohl arbeitete als Fotograf und auch der Regisseur und Drehbuchautor Leon Jeannot wirkte mit. Die Filmmusik wurde von Henryk Wars geschrieben, einem der talentiertesten polnischen Komponisten seiner Zeit. Es ist nicht auszuschließen, dass Wars durch sein Mitwirken an dieser antipolnischen Produktion das Leben seiner Familie rettete. 1940 wurden seine Frau und seine beiden Kinder im Warschauer Ghetto inhaftiert. Im Frühjahr 1941 wurde jedoch allen dreien, ausgestattet mit sowjetischen Pässen, die Ausreise aus Warschau und die Weiterreise nach Lemberg genehmigt. Wars konnte die Sowjetunion später mit der Anders-Armee verlassen und wirkte nach dem Krieg in Hollywood.

Die Handlung von Der Traum dreht sich um das Leben der jungen Ukrainerin Anna (gespielt von Romms Ehefrau Jelena Kusmina). Von Armut getrieben, hat sie ihr Dorf verlassen und arbeitet nun in einem Restaurant in der Stadt. Dort wird sie ausgebeutet und gedemütigt. Bei den Filmfiguren handelt es sich in erster Linie um eingebildete, spießige und unsympathische Polen, edle und tragische Ukrainer sowie Juden. Allerdings muss eingeräumt werden, dass viele der Figuren doch mehrdimensional sind.

Der Titel Der Traum ist mehrdeutig. Es ist zum einen der Name des Gasthauses, in dem die Hauptfiguren des Films – allesamt Gestrandete des Lebens – untergekommen sind. Abgesehen davon zeigen die Filmszenen auch den Traum von einem Leben in Wohlstand und Sicherheit. Mit ihrer Flucht in die UdSSR und ihrer späteren Rückkehr in die Stadt in Begleitung der Roten Armee lässt Anna diesen Traum Wirklichkeit werden. Schließlich erscheint auf der Leinwand noch der Text über die „Erfüllung des Traums zahlreicher Generationen von Ukrainern. Die ukrainischen Gebiete wurden in einem Staat vereint“. Das ist eine direkte Anspielung auf die sowjetische Aggression gegen Polen im September 1939.

Ein Großteil des Films entstand im Studio, aber es gibt auch Aufnahmen von den Straßen von Lemberg und sogar – was überraschen mag – vom rumänischen Czernowitz. Um die Szenen der Freude über den Einmarsch der Roten Armee in Polen zu inszenieren, wurden Fotografien vom Juni 1940 verwendet. Damals war der nördliche Teil der Bukowina (einschließlich Czernowitz), der zuvor zu Rumänien gehört hatte, auf Basis des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts von der Sowjetunion besetzt worden.

Dennoch gehört Der Traum nicht zu den üblichen Propagandafilmen, wie sie zwischen 1939 und 1941 in großer Zahl entstanden sind.

Wir sehen in ihm weder polnische noch sowjetische Soldaten und auch keinen Krieg. Der Film richtet sich an den anspruchsvollen, den intelligenten Zuschauer. Es wird nicht direkt gesagt, wo die Handlung spielt. Der Name „Polen” taucht auf der Leinwand nicht auf. Der Zuschauer erfährt nur so viel, dass sich die Geschichte vor der „Vereinigung der ukrainischen Gebiete“ ereignet. Der Hauptteil des Films spielt in einer anonymen Stadt. Von dieser Stadt wissen wir nur, dass es dort „fünf Kirchen, zwei Gefängnisse, vier Fabriken, neununddreißig Bordelle und zweihundertvierzig Geschäfte gab“. Nur der aufmerksame Zuschauer wird auf der Leinwand die Stadt Lemberg erkennen, wird die polnischen Uniformen der Soldaten und Polizisten bemerken und an Städte wie Kattowitz oder Posen denken. Sicher wird er auch die polnischen Aufschriften auf den Schildern lesen.

Der Film hat eine recht interessante Geschichte. Nach Angaben des Regisseurs wurden die Dreharbeiten am Morgen des 22. Juni 1941 abgeschlossen, d. h., an dem Tag, an dem Deutschland die UdSSR angriff. Von einer Ausstrahlung im Kino wurde damals abgesehen – in Anbetracht der beginnenden Zusammenarbeit mit der polnischen Regierung erschien sie unangebracht. In die Kinos kam der Film im Jahr 1943, d. h. nachdem die Sowjets die diplomatischen Beziehungen zur Regierung von General Władysław Sikorski abgebrochen hatten. Einige Monate später wurde der Film erneut zurück ins Regal gestellt und man begann erst in den Jahren 1946–1947 wieder damit, ihn auszustrahlen. Bemerkenswert ist der große internationale Erfolg, den dieses Werk erzielte. Im Jahr 1943 wurde der Film auf Initiative des sowjetischen Botschafters in den USA im Weißen Haus gezeigt. Der Vorstellung wohnten prominente und einflussreiche Persönlichkeiten aus dem Showbusiness bei, die für ihre pro-sowjetischen Ansichten bekannt waren, z. B. Charlie Chaplin. Roosevelt soll den Film damals als einen der größten Filme seiner Zeit bezeichnet haben. Hatte der spätere Widerstand des amerikanischen Präsidenten, Lemberg nach Kriegsende dem polnischen Staat zu überlassen, vielleicht etwas mit seiner Begeisterung für Der Traum zu tun? Wir werden es nie erfahren…

Dafür herrscht große Einigkeit unter den Filmkritikern: In künstlerischer Hinsicht ist Romms Werk äußerst gelungen. Die schauspielerische Leistung von Faina Ranewskaja – einer der bekanntesten Schauspielerinnen der Sowjetunion – ist bemerkenswert (Ranewskaja wurde u. a. mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet). Die Filmmusik von Henryk Wars begeistert. Die Entscheidung, dieses Werk in den Kanon der Filme aufzunehmen, die Schüler heute kennen sollten, scheint also absolut gerechtfertigt. Es stellt sich nur die Frage, wie man von diesem Film erzählen sollte.

Kunst und Propaganda

Der Fall von Der Traum ist ein Paradebeispiel für die Schwierigkeiten, mit denen man sich messen muss, wenn man zu Werken greift, die während des Totalitarismus entstanden sind. Zweifellos haben diese heute den Charakter von historischen Quellen, anhand derer wir die Vergangenheit analysieren. In diesem Prozess spielt ihr künstlerischer Wert eine untergeordnete Rolle. Dabei gibt es unter den Arbeiten zeitgenössischer Künstler, und zwar auch von Künstlern, die direkt für totalitäre Systeme tätig sind, durchaus Werke von herausragendem künstlerischen Wert. Der Traum ist ein solches Werk. Dieser hervorragend gemachte, dramatische Film wurde vom totalitären Sowjetregime dazu verwendet, seine ausgeklügelten Propagandaziele zu realisieren. Sollte er deshalb heute überhaupt noch gezeigt werden? Die Antwort ist ein klares Ja – genauso wie bei Hunderten von anderen Werken dieser Art. Um seine Botschaft zu verstehen, sollte er jedoch von einem Kommentar begleitet werden, der auch die kleinsten Details seiner Handlung erklärt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das unbedarfte, vom schweren Los der Protagonisten gefesselte Publikum auch das gesamte propagandistische Beiwerk „schluckt“.

Kommen wir auf das Projekt „100 Vorträge …“ zurück. Man sollte meinen, dass die im Vorfeld beschriebenen Regeln für die Präsentation von Werken aus der Epoche des Totalitarismus bei der Einführung zu Romms Film bestens hätten beherzigt werden können. Das wurden sie jedoch nicht – und zwar obwohl das gesamte Unterfangen den Anspruch erhob, russischen Schülern auch die Geschichte der UdSSR zu vermitteln. Stattdessen ist in den Kommentaren nur von der berechtigten Begeisterung für die schauspielerische Leistung, die Kunstfertigkeit des Regisseurs und der dramaturgischen Gestaltung die Rede. Was nun Romms Reise anbelangt, durch die er zu diesem Film inspiriert wurde, so erfahren wir, dass er als Korrespondent und Chronist gearbeitet hat und durch Belarus gereist ist … Dieser Satz stammt von einer jungen Schauspielerin, die noch keine dreißig ist. Dabei ist nicht ersichtlich, ob sie einen von den Projektmachern vorbereiteten Text oder aber ihre eigenen

Überlegungen von sich gibt.

Über den Krieg und die sowjetische Annexion von 1939 wird hingegen kein Wort verloren – nicht einmal verpackt in propagandistischer Sprache.

Aus den Kommentaren geht nicht hervor, dass Annas Unterfangen, die polnisch-sowjetische Grenze zu überwinden, höchst unrealistisch ist. Schließlich wütete in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre in der UdSSR der Große Terror. Er kostete Millionen von Menschen das Leben, andere wurden in die Tiefen Sibiriens verschleppt. Im wirklichen Leben hätte man Anna, wenn sie es über die Grenze geschafft hätte, wahrscheinlich der Spionage bezichtigt. Bestenfalls wäre sie im Gulag gelandet. Das war das Schicksal derer, die versuchten, auf illegale Weise in die Sowjetunion zu gelangen.

Abschließend muss man sich noch die Frage stellen, ob dieser im Zusammenhang mit Der Traum verfolgte Ansatz gewollt war oder ob sich die Autoren einfach selbst von der über 80 Jahre alten Propaganda haben fehlleiten lassen. Der Schlüssel zu dieser Antwort könnte in der zuvor zitierten Äußerung der jungen Schauspielerin liegen. Die Art und Weise, in der sie die Entstehungsgeschichte von Der Traum präsentiert, ermöglicht es, den gesamten politischen Kontext des Films zu ignorieren. So konnten Klippen umschifft werden, die für die Geschichtspolitik Russlands sehr gefährlich sind, wie beispielsweise die Rolle der Roten Armee im September 1939. Schade nur, dass dadurch eine Gelegenheit für eine interessante Erzählung über die Ereignisse vom Herbst 1939 vertan wurde.

Redakcja: Anna Kaniewska